(1%) إنها خطة نجاح

في عام 1908م تأسس الاتحاد البريطاني لركوب الدراجات ، ومنذ ذلك الحين وإلى عام 2003م لم تفز بريطانيا بأي بطولة عالمية في الدراجات ، وكل ما في جعبتها خلال ما يقرب من مئة عام على تأسيسها كان ميدالية برونزية واحدة فقط في الأولمبيات .

لقد كان أداء فريق الدراجين البريطاني محبطاً للغاية رغم الأموال الطائلة التي تُصرف عليه ، إذن أنه يمتلك أفضل المعدين البدنيين وأرقى المعدات الرياضية .

لقد كان فريقاً سيء السمعة لدرجة أن أحد أكبر مصنعي الدراجات في أوروبا رفض وضع شعاره على دراجات الفريق كي لا يضر بسمعة الشركة وتتأثر المبيعات .

في عام 2003 تعاقد الاتحاد البريطاني مع المدرب "ديف برايلسفورد" ليتولى تدريب الفريق ، وطلبوا منه أن يضع استراتيجية تمكن بريطانيا من الحصد البطولات والميداليات الذهبية في السنين القادمة .

لو كنت مكان "ديف" ... ماذا ستفعل ؟ هل ستبحث عن متسابقين جدد ؟ ستزيد من حدة تدريباتهم ؟ من أين ستبدأ بالتغيير لتصل إلى النجاح ؟

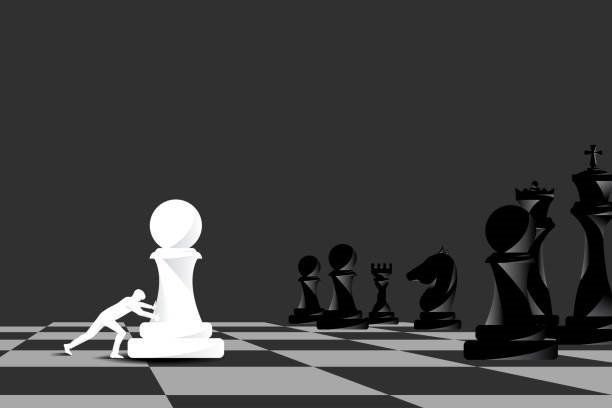

"ديف" كان يؤمن بفلسفة "التحسينات الهامشية الصغيرة" ، والتي تنص على أن لو قمت بتفكيك كل المكونات والمقومات والأدوات التي لدى الفريق وقمت بتحسين كل واحد منها ولو 1% فقط ، فإنك ستحصل على زيادة كبيرة عندما تتراكم تلك التحسينات وتُجمع مع بعضها ، وهذا سيقربك للنجاح .

سأوضح لك الأمر ....

بدأ "ديف" بملاحظة وتحسين أبسط الأشياء التي يمتلكها الفريق ، فمثلاً قام بتغيير دهان التدليك الذي يستخدمه الدراجون والوسائد والأغطية التي يستخدمونها أثناء نومهم ، وغيَّـرَ ملابسهم الرياضية بملابس أخف وزناً ببعض الغرامات ، وطلا الشاحنات التي تنقل الدراجات باللون الأبيض كي يُلاحظ فيها الغبار الذي قد يدخل إلى أجزاء الدراجات .

وكان يراقب ردة فعل عضلات المتدربين على كل تمرين يقومون به ، فيخفف تدريبات ويزيد أخرى لكل متسابق ، كُلاً بحسب جسمه وعضلاته ... وهكذا هلم جراً .

لم يقم بأي تغيير جذري على الفريق ... كان يبحث عن الأشياء البسيطة جداً جداً ويقوم بتحسينها للأفضل ، وخلال خمس سنوات فقط تطور الفريق تطوراً هائلاً ، ففي الألعاب الأولمبية عام 2008 استطاع الفريق حصد 60% من الميداليات الذهبية المتاحة .

وفي عام 2012م في أولمبيات لندن تمكن الفريق البريطاني من كسر 16 رقم قياسي ، ناهيك عن الميداليات الذهبية الكثيرة التي سيطروا عليها .

ومن عام 2012 إلى عام 2017 تمكن الفريق من الفوز بالمركز الأول خمس مرات في بطولة فرنسا للدراجات والتي تعتبر أكبر وأشهر بطولة في هذا المجال ، وفازوا من عام 2007 إلى 2017م بـ178 بطولة عالمية .

لقد صنع ديف معجزةً وحَول فريقه إلى أبطال عالميين من خلال تغيرات طفيفة تبدوا للوهلة الأولى أنها لن تحدث فرقاً ... بَـيدَ أن هذه التحسينات الصغيرة تراكمت مع بعضها البعض وصنعت تغيراً جذرياً رائعاً .

الفلسفة التي عمل بها "ديف" صنعت الفارق ، ولو تأملت كل قصة نجاح عظيمة غالباً سترى أنها في بادئ الأمر كانت مجرد قرارات صغيرة صحيحة تتكرر باستمرار ، ومن النادر أن ترى قفزة نوعية حدثت بين ليلة وضحاها أدت إلى نجاح دائم .

وهنا يكمن الفرق بين الناجحين وغيرهم .... إنها تلك القرارات التي يسهل القيام بها ، والتي لن تهبك النجاح الآن ، ولن يقتلك تركها اليوم أيضاً ، ولكن سترى أثرها عندما يتراكم مع مرور الوقت ، فإما قرارات ناجحة سترفعك تراكماتها إلى النجاح ، أو قرارات سيئة تتفاقم فتهوي بصاحبها إلى الفشل .

لو قررت كتابة عشر أسطر اليوم فلن تصبح كاتباً غداً ، ولو قررت أكل وجبة غير صحية على الغداء لن تمسي بديناً ، لكن تلك العشر أسطر يومياً ستصنع منك كاتباً ، و وجبة غير صحية يومياً ستملأ جنبيك دهوناً.

النجاح لا يتطلب تحولاً دراماتيكياً ... بل يتطلب التكرار ، لذا وكما يقول الدكتور نيدو كوبين في كتابه مهارات النجاح : "النجاح ليس حدثاً ... بل هو عادة" .

في صراع الحياة جميعنا نتمنى النجاح ... بَـيـدَ أنَّ هناك فجوة بين رغباتنا ومساعينا ، ليس لأننا لا نمتلك المعرفة أو الفرصة ، بل لأن أدمغتنا مفطورة على الكسل والرتابة ، وأي محاولة للقيام بخطوة كبير لم نعتد عليها ستقاومها أدمغتنا بالأعذار والتسويف وما أشبه ، وفورة البداية التي نقرر معها القيام بما يؤدي إلى النجاح سينتهي بها الحال إلى التقاعس والخمول .

بينما الخطوات الصغيرة يسهل على النفس تحملها وتكرارها ولن تقاومها بشدة ، بل عندما تعتاد عليها - لفترة لا بأس بها من الزمن - ثم تحاول القيام بقفزة كبرى بعدها لن تجد تلك المقاومة التي تثبط من عزيمتك ، بل سترى أن عادتك الصغيرة المتكررة صقلت عزيمتك وشحذت همتك وستمنحك الدافع وستحقق ما تريد .

إليك هذه الدراسة ...

عمل باحثون من جامعة ستانفورد - تترأسهم البروفيسورة Szu chi Huang - مع شركة للتسويق ، وطلبوا منهم أن يقوم موظفو الشركة بإدخال معلومات الكتب (السعر - عنوان الكتاب - المكتبة التي تبيعه) ، وتم تقسيم الموظفين إلى ثلاثة مجاميع متساوية في العدد والمجهود .

المجموعة الأولى طُلب منها ادخال معلومات 2000 كتاب ويجب إنجازه خلال 8 أيام .

المجموعة الثانية كان يُطلب منها يومياً ادخال معلومات 250 كتاب ، وتكرر هذا لمدة 8 أيام . (ترى المجموع 2000 كتاب بعد إذا مالك خلك تحسب العدد بمخك 😜)

المجموعة الثالثة في أول أربعة كان يُطلب منها يومياً ادخال معلومات 250 كتاب ، وفي الأيام الأربعة اللاحقة طُلب منها استكمال معلومات 2000 كتاب في المجموع .

سيدي القارئ ... برأيك أي مجموعة أدخلت معلومات أكبر قدر من الكتب ؟ ( الحين استخدم مخك وفَكِّر يرحم شيبانك 😁)

المجموعة الأولى التي طُلب منها هدف كبير (2000 كتاب) قامت بإدخال معلومات 1268 كتاب .

المجموعة الثانية التي طلب منها أهداف صغيرة (250 يومياً × 8) قامت بإدخال 1392 كتاب .

المجموعة الثالثة التي اعتادت في بادئ الأمر على خطوات صغير ثم طلب منها الوصول إلى الهدف الأكبر استطاعت أن تدخل معلومات 1906 كتاب .

الباحثون رأوا أن المجموعات الثلاثة بدأت في يومها الأول بدافع كبير ونشاط رائع ، لكنه كان يقل تدريجياً بتفاوت بين المجاميع ... ولا شك أن المجموعة الأولى كانت الأسوأ .

إلا أنَّ المجموعة الثالثة عاد لها الحماس والنشاط عندما قررت القيام بخطوة كبيرة في يومها الخامس ، واستطاعت أن تُنجز أكبر عدد من الكتب .

وتعقيباً على الدراسة تقول البروفيسورة هوانغ : "الخطة المختلطة هي الأكثر تحفيزاً ونجاحاً ، لذلك النجاح يجب أن يبدأ بخطوات صغيرة ، ثم تعرف متى تنطلق بعدها إلى الخطوة الأعظم " .

صحيح أني أتفق كلياً مع السيدة هوانغ ... لكن أهدافنا في الحياة متنوعة وخطط الوصول إليها مختلفة ، بعضها يحتاج فقط خطوات صغيرة ثابتة تتكرر دون خطوة كبرى كما هو حال الدراجين البريطانيين ، وبعضها يحتاج أن نصنع بالخطوات الصغيرة عادة - تمتد لأشهر أو حتى لسنوات - ثم نقز القفزة الكبرى .

ولكن لا يوجد هدف في الحياة تستطيع الوصول إليه بخطوة عظيمة مباشرة .

تذكر و فَـكِّـر في كل تلك الأهداف التي سعيت إلى الوصول إليها ولم تستطع ، هل حاولت تحقيقها عن طريق خطوات كبيرة وسريعة ؟

كم مرة حاولت تكرار الخطوات الكبيرة وكان الكسل أسرع إليك من وصولك إلى الهدف ؟

قم بتغيير خطتك وحاول الوصول إليها بخطوات صغيرة متكررة ... وسترى أن الوصول للنجاح كان أسهل مما تظن .

أتذكر أنني كتبت رسالة لبروفيسورة علم الأعصاب الرائعة السيدة تالي شاروت أشكي لها فشلي المتكرر في كتابة بحث مُوسع حول "الألم الاجتماعي" وطلبت نصيحتها ، فقالت لي نصاً :

"الغباء كما يقول آينشتاين أن تحاول تكرار الخطوات ذاتها ثم تنتظر نتيجة مختلفة

حاول تغيير خطة الكتابة بتقسيم بحثك إلى عناوين صغيرة فرعية ولكل عنوان أسبوع مختلف

لماذا تصر على طريقتك تلك ؟!! " .

(لحظه ... كأنها مسحت فيني الأرض ولا يتهيأ لي ؟ 😜)

بصراحة .. نعم كانت صفعة مؤلمة ، لكنها علمتني حقاً وكتبت بحثي . ( وعلى قولة عبدالحسين عبدالرضا .. احنا صج تمصخرنا بس صامديييييين )

كم مرةً شعرت بحنينٍ إلى الماضي؟ إن الحنين إلى الماضي تجربة إنسانية... لا شك أنك مررت بها يوماً ما، إذ يتسلل إلى قلبك شوقٌ غريب لذكريات عفا عليها الزمن متمنياً عودتها لشعورك بأنها أفضل من حاضرك، فهل كانت تلك الذكريات حقاً أجمل... ولماذا ينتابك هذا الإحساس أصلاً؟ في ورقة بحثية لبروفيسور علم النفس ديفيد نيومان David Newman درس فيها الحنين إلى الماضي، قام بسؤال المشتركين في التجربة عن مدى حنينهم إلى الماضي، وأسئلة أخرى تختبر مدى سعادتهم ومشاعرهم السلبية أو الإيجابية عندما يخالج قلبهم شعور الحنين هذا. وتَـوصَّل إلى نتيجة – لا أظنها صادمة لك سيدي القارئ – أن ميل الإنسان إلى الحنين إلى الماضي مرتبط بالمشاعر السلبية كالحزن أو الندم أو حتى الاكتئاب، بينما المستويات العليا من الحنين إلى الماضي مرتبطة باضطرابات الهوية وفقدان معنى الحياة. فالأشخاص الذي قيموا أنفسهم على أنهم أكثر حنيناً إلى الماضي كانوا يعانون من عواطف سلبية بل ينظرون أحياناً إلى الحياة بسوداوية، على عكس أولئك الذين قيموا أنفسهم على أنهم أقل حنيناً. وفي ذات الورقة البحثية درس البروفيسور ديفيد مجموعة أخرى من الأشخاص على مدار أسبوعين، فحص فيها مدى حنينهم إلى الماضي والمشاعر التي تنتابهم على مدار اليوم. وكانت الأيام التي شعر فيها الناس بالحنين إلى الماضي هي غالباً ذات الأيام التي مروا فيها بأحداث أو مشاعر سلبية. وبما أن الدراسة تستقصي مشاعرهم يومياً، كان من الممكن بسهولة ملاحظة كيفية تأثير مشاعر اليوم على الغد، وكانت النتائج تشير بوضوح بأن الأيام التي شعر الناس فيها بالوحدة مالوا إلى الشعور بالحنين إلى الماضي في اليوم التالي، والأيام التي شعروا فيها بالحنين إلى الماضي أعقبتها أيام كانوا يميلون فيها إلى التفكير بالأشياء السلبية ويعيشون بعضاً من المشاعر الكئيبة. أي يمكن القول باختصار أن الشعور بالحنين إلى الماضي غالباً ما ينتج عن مشاعر سلبية كالوحدة، ويسبب تفكيراً سلبياً للمستقبل... لكن مهلاً الأمر ليس بهذه المشأمة أو التعاسة المطلقة... هناك جانبٌ مشرق. (أنا مو كاتب مقال عشان أطين عيشتك... انطر للنهاية 😜) هبني قبل ذلك أوضح لك الخدعة التي يقوم بها الدماغ هنا، فمعرفة كيف تجري الأمور في ذهنك ستجعلك تنظر للحنين إلى الماضي بطريقة مغايرة. في بادئ الأمر... الماضي ليس بتلك الجمالية التي تخبرك بها ذكرياتك. الدماغ البشري لا يسجل الذكريات بصورتها الحقيقية وبشكل محايد -أي كما نقول بحلوها ومرها- بل يميل إلى تذكر الأحداث الإيجابية بشكل أوضح بكثير من السلبية خاصة مع مرور الزمن، وهذا ما يُسمى في علم النفس بظاهرة "تحيز الذاكرة الإيجابية" Positive Memory Bias، فأنت مثلاً تتذكر تلك السهرة العائلية الممتعة في طفولتك، إلا أنك لا تتذكر معها المشكلات والتوترات التي عاشتها عائلتك في تلك الفترة، وهذه آلية دفاع نفسية يلجأ لها الدماغ ليقلل عن نفسه التوتر والقلق المرتبط بالزمن الحالي. وأذكر هنا دراسة أجراها البروفيسور Tim Wildschut شملت أكثر من 500 مشارك، سُئلوا عن تجارب الحنين إلى الماضي، وكانت النتيجة أن 79% من المشاركين استرجعوا ذكريات إيجابية عن ماضيهم، رغم اعترافهم لاحقاً بأن ظروف تلك الفترات لم تكن مثالية... بل وربما سيئة. أضف لذلك أن الدماغ ينظر للماضي -الذي نجوت منه وها أنت حيٌ الآن- على أنه أكثر أماناً من الحاضر بل وسيلة تلجأ لها من قلق الحاضر، خاصة عندما يواجه المرء ضغوطاً ومسؤوليات في الحاضر لا يدري إن كان سينجو نفسياً منها أم لا، والتي غالباً لم يكن يحمل عبئها أيام صباه أو في الماضي. وأما الأشخاص الأكبر سناً والذين عَـفَّـرت الحياةُ بهم الأرض، فهذه الضغوط التي تجعلهم يشعرون بحنين إلى الماضي غالباً ما تكون أزمات على مستوى الهوية أو الشعور بفقدان المعنى، وهذا الأمر شائع مع الأشخاص الذين يمرون بتغيرات كبيرة كالطلاق والتقاعد والبطالة... وهلم جراً. وفي دراسة للبروفيسور Tim Wildschut أيضاً (إلي انت طنشت اسمه قبل اشوي وطنشت اسمه الحين 😜) عرض على مجموعة من المشاركين مشاهد محبطة أثارت فيهم الشعور بالقلق أو الحزن، ثم طلب من نصفهم كتابة ذكريات من الماضي، وكانت النتيجة أن المشاركين الذين استدعوا ذكريات الطفولة، انخفضت مؤشرات القلق عندهم وزادت مشاعر الدفء العاطفي والانتماء، على عكس أولئك الذين لم يلجؤوا لذكرياتهم. وهناك جانب آخر بيولوجي... فمع التقدم في العمر تتغير طريقة معالجة الدماغ للذكريات، فالدوبامين -وهو ناقل عصبي مرتبط بالتحفيز والمكافأة- تقل فاعليته وينخفض مستواه في مرحلة لاحقة من العمر، مما يجعل الأحداث الجديدة في حياتك أقل إثارة وتشويقاً، بينما في المقابل تكون الذكريات القديمة قد حُفظت بشكل مثبت في الدماغ، ويكون استدعاؤها أسهل مما يعطي شعوراً مخادعاً بأنها أفضل... وهي حتماً ليست كذلك. نعم يا سيدي القارئ... الدماغ يصبح مملاً بعض الشيء مع التقدم بالعمر... إنها الحياة. 😢 الآن لننتقل إلى الجانب الإيجابي.... كفاناً نكداً.. أليس كذلك سيدي القارئ 😜 -كما قلت قبل قليل- يلجئ الدماغ إلى الحنين إلى الماضي ليخفف عن نفسه وطأة حاضره وقلقه، فهي كما نسميها في علم النفس "حيلة دفاعية" يلوذ بها الدماغ، لذا فهي -من الناحية النفسية- أشبه بعلاج يبتكره الدماغ لنفسه، لذا فهذا الشعور -رغم سلبيته- إلا أنه يدفع عنك ما كان أثقل حملاً وأشد جهداً، فالحمد لله الذي ألهم الدماغ هذا الشعور. وقبل الانتقال لنقطة أخرى إليك هذه الدراسة... أجرى الدكتور كلاي روتليدج Clay Routledge وفريقه البحثي من جامعة ولاية نورث داكوتا دراسة حول الحنين إلى الماضي وأثره على بيئة العمل. قدم الباحثون عدة استبيانات إلى المشاركين في التجربة، وهم مجموعة من الموظفين في شركات كبرى، وتم تقسيم الموظفين إلى مجموعتين. عُرض على كل فرد من المجموعة الأولى صور ومقاطع فيديو تعيدهم إلى لحظات نجاح سابقة عاشوها في الشركة، بينما المجموعة الثانية طُلب منهم التفكير في التحديات الحالية دون توجيههم إلى تذكر لحظات النجاح السابقة. أظهرت نتائج الدراسة أن المجموعة التي أعادوها إلى ذكرياتها السابقة كانت أكثر ميلاً نحو الإبداع وتحمل المخاطر لبضعة أيام لحقت التجربة، وأشار العديد من المشاركين في المجموعة الأولى أن تلك الذكريات عززت شعورهم بالانتماء ورفعت من معنوياتهم في الأوقات الصعبة. وأظهرت البيانات أن الحنين إلى الماضي ساعد في تحسين علاقات الموظفين مع بعضهم البعض، مما ساهم في زيادة التعاون ورضاهم عن العمل. أي أن الحنين إلى الماضي خلق بيئة إيجابية لتحمل ضغوطات الحاضر في العمل، وزاد من تكاتف الموظفين شعورياً... نعم إن له هذا التأثير الساحر!! ونحن البشر نمتلك قدراً رائعاً من التعاطف والمقدرة على فهم مشاعر الآخرين (إذا أنت ما تتعاطف مو محسوب علينا من البشر... شوف لك صنف أحيائي ثاني 😒)، وعندما نرى أمرؤاً يتوق للماضي فلا أظن أننا سنجد صعوبة في استيعاب أنه يشكو من حاضره أو أن هناك شيئاً ما أرهقه، وهذا ما قد يثير فينا عاطفة اتجاهه وبالتالي مساندته ودعمه وتقديم مشاعر المؤاساة له، ولعل دماغك قادك إلى الحنين إلى الماضي وبـثِّـه إلى الآخرين كبديل -أكثر عزة نفس وكبرياء - عن التذمر. وكثيراً ما أصادف منشورات في برامج التواصل الاجتماعي أو أستمع في أحاديث جانبية مع الأصدقاء ذلك الحنين إلى الماضي، وارتأيت أن أكتب هذا المقال لعله يوضح أو يقدم شيئاً لهم. سيدي القارئ... إن الحنين إلى الماضي تجربة إنسانية بامتياز، لا شك أننا سنشعر بها بين الحين والأخر، إنها ملاذ آمن يلوذ به الدماغ ليتخلص من ثقل الحاضر، نعم سيجلب لك بعضاً من المشاعر السلبية، بل ولربما يُضـيِّـق في عينيك رحيب الدنيا، وآمل ألا يحدث هذا.... وإن حدث فتأكَّد أن الماضي لم يكن بهذا الجمال فعلاً كي تتوق إليه، وأن الحياة وحاضرك حتماً لن يكونا عالماً وردياً، وستمر -كما مر غيرك- بالعديد من المصاعب والآلام ليس لأن الدنيا تكرهك اليوم وكانت تحن عليك بالماضي، بل لأن هذا جزء أصيل من الدنيا لا يتجزأ، فالحياة لا تكرهك أو تحبك هي تدور فقط دون اكتراث... فاخشوشن وواجها، واصنع بنفسك حاضراً أجمل من ماضيك، فأنت لا تمتلك أداة العودة للماضي لتحن إليه، لكن بيدك الآن أن تغير حاضرك للأجمل. ومهلاً... نحن هنا... زملاؤك البشر... حنينك إلى الماضي يحرك فينا مشاعر اتجاهك تجعل الحياة أكثر وداً ولطفاً. وذرني أبوح لك بما في قلبي سيدي القارئ... أنا أيضاً أحن إلى الماضي... لكن أحاول أن أغير حاضري للأجمل.

كم مره خنت فيها شعورك وأبديت إعجابك بأشياء لا تستحسنها؟ في عام 1897م اندلعت حرب بين الدولة العثمانية واليونان وكانت محط اهتمام الطبقة السياسية والنخب العليا، أما عوام الناس فكان "كُـلّا يدعي في الهوى وصل ليلى" والكل يريد الحديث عن هذه الحرب الطاحنة والتظاهر بالاهتمام كي يوحي للآخرين امتيازه الثقافي. إبان الحرب زارت بعض النسوة من الطبقة المخملية بيت الكاتب الروسي الشهير أنطون تشيخوف، والذي كان برفقة زميله الكاتب مكسيم غوركي، وسألنه عن رأيه حول هذه الحرب، فجلس يتأملهن... يرى وجوهاً بلهاء لا تعي المآسي التي تُخلفها الحروب، يتظاهرن بالاهتمام، فأجابهم بكل هدوء أن السلام هي النتيجة المرجحة لهذا الصراع. لم تكن تلك الإجابة التي يردن سماعها، فضغطن عليه كي يخبرهم أي الطرفين مرشح للفوز، فأجابهم بكل بساطة والابتسامة تملأ وجهه: "أعتقد أن الأقوى هو من سيفوز"، فزاد ضغطهن عليه ليُخبرهم من هو الطرف الأقوى، فقال "لا أشك أن الطرف الذي يحصل على تغذية أفضل وتعليم أفضل هو الأقوى". فسألنه بإلحاح "أي من طرفي الحرب تفضله شخصياً عن الآخر؟"، فقال بوجه مشرق: "سيداتي أنا أُفضل مربى البرتقال... هي تفضيلي الشخصي، هل تفضلونها أنتن" اندفعن بكل حماس للحوار عن المربى ونكهاتهن المفضلة، موضحات معرفتهن الواسعة بطرق تحضيرها، فكشفن اهتمامهن الحقيقي بالطعام بدلاً من التظاهر السابق بالانخراط في الخطاب السياسي، أما هو فكان يشاركهن الحوار بكل أريحية وسعادة. وما إن انتهين من جلستهن واستعدوا للمغادرة وَعَـدنَ تشيخوف بإرسال هبات سخية من مربى البرتقال، وشكرنه على حسن حواره ولطافة خطابه، فقد سُعدن حقاً بذلك، وبعد أن غادرن أثنى زميله غوركي على حواره معهن، فضحك تشيخوف وقال: "ما كان عليهن التظاهر... من الأفضل لكل إنسان أن يتحدث لغته الخاصة". فهل تتفق مع تشيخوف... أن على كل إنسان ترك التظاهر وأن يكون مخلصاً لما في داخله؟ لا شك أنك في وقت ما حاولت كبت مشاعرك وعدم إظهارها للآخرين، أو لعلك -وأرجو أن أكون مخطئاً- أبديت مشاعر زائفة لا تترجم ما في قلبك، ولو عدت في ذاكرتك واسترجعت سبب قيامك بذلك، فمن المرجح أن يكون السبب هو احترام مشاعر الآخرين، أو الحصول على مشاعر إيجابية منهم كالثقة أو المودة أو التعاطف. وأود بكل سعادة أن أزف لك البشرى... محاولتك لم تجدي نفعاً، لا تحاول تكرارها أرجوك، فمهما حاولت التمثيل والتظاهر بغير ما تشعر به فمن المرجح أنك ستحصل على نتيجة عكسية. أولاً إن تظاهرت سيُكشف أمرك.... إن أدمغتنا نحن البشر تمتلك قدرة جيدة على التفريق بين المشاعر الزائفة والحقيقية، فحتى الأطفال الرضع قادرين على ذلك بشكل رائع، ففي دراسة نفسية نُشرت عام 2015 في مجلة The Official Journal of the International Society on Infant Studies أظهر باحثو علم النفس من جامعة كونكورديا أن الرضع في وقت مبكر من العمر -18 شهراً- يمكنهم اكتشاف ما إذا كانت مشاعر الشخص حقيقية ومبررة أم لا. فكان الأطفال عندما يرون أحد أقاربهم تنكسر إحدى أدواته ثم يتظاهر بالحزن كانوا لا يبدون أي تعاطف معه، بينما القريب الذي يتعرض لذات الموقف وتبدو عليه مشاعر حزن حقيقية كان الأطفال يتعاطفون معه ويحاولون ببراءتهم التخفيف عنه. هل تـتذكر آخر موقف حاول أحدهم التظاهر أمامك بمشاعر زائفة، وكنت تعلم في قرارة نفسك أن مشاعره غير صادقة، هل تتذكر كيف كان الأمر واضحاً لك بينما يظن هو أن تمثيله جيد؟ حسناً الأمر ينطبق عليك كذلك، لست ممثلاً بارعاً.

ماذا لو اختفيت اليوم من الحياة... هل سيتأثر المحيطون بك؟ هل سينقص الحياة شيء؟ بعد يومٍ مرهق من العمل كانت جالساً في غرفتي شارد الذهن، فسمعت صوت أمي تسأل من في المنزل عني "هل ما زال هاشم موجود أم خرج؟"، فتسللت إلى ذهني حينها مقولة الفيلسوف رينيه ديكارت "أنا أفكر إذاً أنا موجود"، لذا أردت الخروج من غرفتي لأخبر أمي ممازحاً أنني كنت هنا أفكر فإذاً أنا موجود. لكن أمي شتت أفكاري ودمرت ما تبقى سليماً من عصبونات دماغي ولم تذر لي أي باقية من صلابتي النفسية، إذ سمعتها تقول لمن سألتهم "هاشم موجود فهذا نعاله عند باب الغرفة.... هاشم تعال وارمي أكياس الزبالة". آه يا سيدي القارئ... لا أخفيك السر... لقد كانت صعقة نفسية، إذ كان دليل وجودي نعال.... وحاجتها مني أكياس القمامة لا أكثر. لست مفكراً... ولكن السؤال الذي سهر معي تلك الليلة هو " إلى أي مدى أنا مهم ومطلوب ومُلاحظ ومؤثر في هذه الحياة؟!" وأظنه سؤال يراود الكثير من الناس أحياناً، وليس سؤالاً فلسفياً أو ترفاً فكرياً، بل إن لجوابه أثر نفسي ينعكس علينا وعلى صحتنا ومشاعرنا... وهذا ما أود الحديث عنه في كلماتي اليسيرة هذه. نحن كبشر لن نقول لمن سألنا "كيف حالك؟" - أشعر اليوم بالأهمية شكراً لك.، ولكن هذا الشعور قد يجعلك تشعر بخير فعلاً. الاحساس بهذا الشعور لا يتطلب نيل جائزة نوبل للسلام، بل يكفي أن تكون مؤثراً بحياة الناس من حولك أو بمحيطك الذي تعيش فيه، وكلما كنت مطلوباً وملاحظاً ومؤثراً أكثر كلما زاد اعتقادك بأهمية وجودك. وعندما تكون بمنظورك ذا أثر وأهمية سترى ذاتك بنوع من التقدير والاحترام، مما ينعكس على شعورك بالإيجاب، وهذه النظرة للذات لا تـتعلق بالغرور وتفضيل النفس على الآخرين، بل تعني استثمار نقاط قوتك وأحاسيسك لأجل الحياة ومن فيها. إن حب ترك بصمة على الحياة فطرة نولد عليها وتخالج أنفسنا إلى حين الممات، وهذا ما أكده أستاذ الفلسفة وعلم النفس كارل جروس Karl Gross عندما كتب نظرية قَـيّـمة حول لعب الأطفال، قال فيها: إن الأطفال الصغار يشعرون بسعادة كبيرة عندما يعتقدون أنهم مؤثرين في العالم من حولهم، فالطفل مثلاً عندما يمسك دمية ويضغطها لتخرج صوتاً يضحك كثيراً، ليس لأن الصوت مضحك بل لأنه شعر بتأثيره في الواقع، ويكرر العملية ليعيد نشوة متعة الإنجاز وأهمية وجوده، والطفل الذي يُحرم من اللعب أو يلعب مراراً ويفشل بالتأثير على الواقع يشعر بانزعاج الكبير، بل لربما يتقوقع على نفسه ويتشوه نفسياً فيكون ضعيف الشخصية مستقبلاً غير مهيأ للإنجاز. وهناك بحث أجراه الدكتور إلين لانجر من جامعة هارفارد على مجموعتين من كبار السن نزلاء دار رعاية المسنين، أعطوهم جميعاً بعض النباتات التي ستزين غرف جلوسهم ونومهم وممرات الدار، وأخبر الدكتور إلين المجموعة الأولى أنهم المسؤولون عن إبقاء النباتات على قيد الحياة والعناية بها ورعايتها لتضفي المزيد من الجمال والمنظر الصحي للدار، بينما أخبر المجموعة الثانية أن النباتات لهم ولكن موظفو الدار هم من سيعتنون بها. بعد 18 شهر من الاهتمام بالنباتات والتأثير بالمنظر الصحي لدار الرعاية كان ضعف عدد نزلاء المجموعة الأولى على قيد الحياة مقارنة بالمجموعة الثانية. أي أن الشعور بالتأثير على الحياة وما يحيط بنا يجعلنا أفضل سواء على الناحية الصحية أو الشعورية أو حتى على بناء الشخصية. وفي بحث رائع نُشر أمس -وهو ما دفعني لكتابة هذا المقال- وجد الباحثان في مجال علم الأعصاب المعرفي روبرت تشافيز وتود هيثرتون أن التقييم الإيجابي لأهمية الذات واحترام الذات يكمنان في ذات المنطقة في الدماغ، فكلاهما في المسار الجبهي للدماغ والذي يربط قشرة الفص الجبهي الإنسي بالمخطط البطني، أي هما وجهان لعملة واحدة، وكلما كان تقدير الذات أفضل كلما تحسن أداء هذا المسار عصبياً، والمهم هنا أن قوة هذا المسار تُحسن مستويات السيروتونين "هرمون السعادة"، والذي هو حتماً يؤثر على المزاج العام ويقلل القلق، بل ويمنع خطر الإصابة بعدة أنواع من الاضطرابات العاطفية والنفسية كالاكتئاب وانعدام الشهية أو فرط تناول الطعام. وكتبا في البحث أن الأشخاص الذي يكون لديهم هدف نبيل يتعلق بالتأثير في الحياة والناس من حولهم يرتفع لديهم الدوبامين والسيروتونين والأوكسيتوسين وهي ناقلات عصبية تتحكم في الحالة المزاجية والحركة والتحفيز والتي يسمونها عادة "ثلاثية السعادة"، أي كلما كنت نبيلاً في تأثيرك فيمن حولك زادت سعادتك وتقديرك للذات. للتبسيط... ولكي أخرجك من دهاليز الدماغ هذه أقول إن احترام الذات من خلال الشعور بأهميتها يمنحها صلابة نفسية وثقة في النفس وسعادة تقيك من التكدر العاطفي والنفسي. وختاماً... هناك لَبسٌ يجب التنويه عليه، يخلط الكثير من الناس بين احترام الذات وتقديرها وأشياء أخرى لا علاقة لها بالاحترام أساساً، فمثلاً يظن البعض أن الاحترام والتقدير للذات يعني أن الإنسان يجب أن يوفر لنفسه كل متع الحياة طولاً وعرضاً، فيأكل كل ما تشتهيه نفسه ويشتري ما يحب كتقدير للنفس، وهذا خطأ، بل إن من الحيوانية أن يجعل الإنسان نفسه مسخاً يطلق العنان لرغباته، فوحدها الحيوانات التي لا تراعي سوى شهواتها وما تستلذ به، بينما الإنسان من المفترض أن يكون لديه قيم ومبادئ وتضحيات، وإلا فما فرقه عن الحيوان؟!! وكما ذكرت سابقاً ليس هناك أي ربط من قريب ولا بعيد بين الغرور وبين تقدير الذات، فالأفضلية تعني المزيد من المسؤولية اتجاه الحياة ومن فيها، بينما النظرة الفوقية على الآخرين مجرد نرجسية مرضية لا أكثر. لذا تبقى القاعدة الذهبية في أفضلية الذات والشعور بأهميتها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قال فيه: "خير الناس أنفعهم للناس". أنت خير الناس ما دمت مؤثراً وهماً في منفعة الناس، وأنت مجرد مسخ لا أهمية لوجودك ما دمت منغمساً في ملذاتك.